図-1 セメントの構成

セメントとは、コンクリートを作るための材料の一つで灰色の粉末です。現在セメントは、そのほとんどがコンクリートとして使われていますが、大別して「ポルトランドセメント」「混合セメント」「特殊セメント」の3つに分けられます。通常、私たちが目にすることが多いのは「ポルトランドセメント」です。

図-1にセメントの構成比を示します。この図で、クリンカというのは、石灰石と粘土を混ぜて焼いたもののことです。現在、わが国で販売されているセメントの約70%は「普通ポルトランドセメント」であり、次いで「高炉セメント」が約20%、「早強ポルトランドセメント」が約5%です。「ポルトランドセメント(Portland cement)」は、その固まったものの色や硬さがイギリスのポルトランド岬から産出される建築材『ポルトランドストーン』によく似ていることから、ポルトランドセメントと呼ばれています。

セメントの種類は、本来、適材適所を旨とし、そのほか経済性や供給体制を確認してから選定することが原則となります。しかし往々にして要求性能の一部を過大視するあまり、不適切な選定を余儀なくされることもあるようです。また、使用する対象(構造物)や施工方法、施工条件によっても使用するセメントが異なる場合もあります。

一般に「セメント」とは「ポルトランドセメント」を意味し、特に普通ポルトランドセメントを指していることが多いようです。これは、普通ポルトランドセメントの用途範囲が非常に広く、「オールラウンドなセメント」といえることからきています。しかし、そのほかにもセメントの種類は数多く存在し、下表のように、(1)JIS規格に規定された(a)ポルトランドセメント、(b)混合セメント、(c)それ以外のセメント、そして(2)特殊なセメントに大別することができます。

| (a)ポルトランドセメント | |

| 普通ポルトランドセメント | 同・低アルカリ形 |

| 早強ポルトランドセメント | 同・低アルカリ形 |

| 超早強ポルトランドセメント | 同・低アルカリ形 |

| 中庸熱ポルトランドセメント | 同・低アルカリ形 |

| 低熱ポルトランドセメント | 同・低アルカリ形 |

| 耐硫酸塩ポルトランドセメント | 同・低アルカリ形 |

| (b)混合セメント |

| 高炉セメント(A、B、C種) |

| フライアッシュセメント(A、B、C種) |

| シリカセメント(A、B、C種) |

| (c)それ以外のセメント | |

| エコセメント | 普通、速硬 |

| ポルトランドセメントをベースにしたもの |

| 膨張性のセメント |

| 2成分系の低発熱セメント |

| 3成分系の低発熱セメント |

| ポルトランドセメントの成分や粒度の構成を変えたもの |

| 白色ポルトランドセメント |

| セメント系固化材 |

| 超微粒子セメント |

| 高ビーライト系セメント |

| ポルトランドセメントとは異なる成分のもの |

| 超速硬セメント |

| アルミナセメント |

| 歯科用セメント、りん酸セメントなど |

| 気硬性セメント |

土木・建築構造物の建設用として、全国どこでも入手できるもっとも汎用性の高いセメントです。また、袋物の入手も容易なことから、小規模工事や左官用モルタルとしても使われています。

単にセメントといえば、これを指す最もポピュラーなセメントです。幅広い分野の工事で使用されます。国内で使用されるセメントの約70%がこのセメントです。

一般建築・土木工事

初期強度の発現性に優れるエーライトC3Sの含有率を高め、水と接触する面積を多くするためにセメント粒子を細かく砕いて、短期間で高い強度を発現するようにしたセメントです。

普通ポルトランドセメントが3日で発揮する強さを1日で発揮するセメントです。型枠の脱型を早めるため、早く強度が欲しい時に使用されます。

緊急工事、寒冷期の工事、コンクリート製品

早強ポルトランドセメントよりも、さらに短期間で強度を発揮するセメントです。

普通ポルトランドセメントが7日で発揮する強さを1日で発揮するセメントです。

緊急補修

体積の大きな構造物(「大量」の意味をもつ「マス」をつけ、「マスコンクリート」という)の工事用に、水和熱を低くするためにエーライトC3S、アルミネート相C3Aの含有量を少なくしたセメントです。結果として、ビーライトC2Sの多い組成になっています。

普通ポルトランドセメントに比べ、水和熱が低いセメントですが、(1)長期強度に優れる(2)乾燥収縮が小さい(3)硫酸塩に対する抵抗性が大きいなどの特徴があります。

ダム、大規模な橋脚工事

中庸熱ポルトランドセメントより水和熱が低いセメントです。ビーライトC2Sの含有率を40%以上と規定しています。

材齢初期の圧縮強さは低いセメントですが、長期において強さを発揮する特徴を持ち、コンクリートの低熱性、高強度性および高流動性に対応するセメントです。

高流動コンクリート

セメント中のアルミネート相C3Aは、硫酸塩に対する抵抗性が弱いため、その含有量を極力少なくしたセメントです。

海水中や温泉地近くの土壌、下水・工場廃水中に含まれることがある、硫酸塩に対する抵抗性を高めたセメントです。

護岸工事、温泉地付近の工事、化学工場の工事

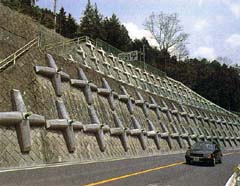

セメント中には、「アルカリ金属」のナトリウム、カリウムの酸化物である「酸化ナトリウムNa2O」や「酸化カリウムK2O」が含まれています。使用する骨材がアルカリシリカ反応性について「無害」であると判定できない場合には写真のような「アルカリ骨材反応によるひび割れ」が見られる場合があります。その発生を抑制するセメントです。

セメント成分中の全アルカリ量を0.6%以下に抑えたセメントで、ポルトランドセメント6種類それぞれに低アルカリ形があります。

アルカリ骨材反応が起きる可能性がある場合に使用

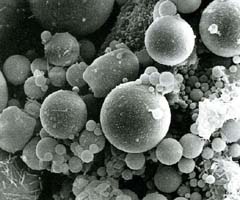

ポルトランドセメントのクリンカとせっこうのほかに、各種の混合材を混合してつくったセメントです。JIS規格で定める混合材には、(1)高炉スラグ、(2)フライアッシュ、(3)シリカ質混合材の3種類があり、これらの混合材の名称により、それぞれの混合セメントの名称がつけられています。写真はフライアッシュの顕微鏡写真(×2500)です。

混合材の混合比率によってそれぞれA種,B種,C種があります。

用途に応じてそれぞれ所定量の混合材を単独で混合しています。

建築・土木工事

高炉スラグ(「水砕スラグ」と呼ばれることもある)は、セメントの水和反応で生じた水酸化カルシウムCa(OH)2に刺激されると徐々に水和反応を起こす性質(潜在水硬性といわれる)をもっています。

製鉄所から出る高炉スラグの微粉末を混合したセメントです。長期強度の増進が大きく、耐海水性や化学抵抗性に優れています。「ゆっくり固まる」セメントであるため、とくに初期の養生を入念に行う必要があります。

ダム、港湾などの大型土木工事

フライアッシュ自体は、水和反応しませんが、含まれている二酸化けい素SiO2が、セメントの水和反応によって生じた水酸化カルシウムCa(OH)2と反応して水和物(けい酸カルシウム水和物)を生成します(この反応を「ポゾラン反応」といいます)。この水和物は緻密で耐久性に優れています。

主に火力発電所で石炭の燃焼時に発生するフライアッシュ(微粉状の石炭灰)のなかで良質なものを混合したセメントです。良質なフライアッシュは球形なのでコンクリートのワーカビリティが向上します。

ダムや港湾などの大型土木工事や水密性を要求される構造物

天然のシリカ質混合材を混合したセメントです。シリカ質混合材は、二酸化けい素SiO2を60%以上含んでいるポゾラン反応しやすい(「活性」があるという)物質を指します。

耐薬品性に優れていますが、初期強度が低く強度発揮に時間がかかります。

主にコンクリート製品 など

廃棄物問題の解決を目指して開発されたセメントで、都市部で発生する廃棄物を主原料とし、主に都市ゴミ焼却灰を使用しています。エコセメントは2002年にJIS R 5214として規格化されており、その中でエコセメント1tの製造につき、原料として廃棄物を500kg以上用いる事が規定されています。

原料となる廃棄物の影響により、ポルトランドセメントより塩素が僅かに多く含まれていますが、性能は普通ポルトランドセメントと同等です。

コンクリート製品、建築・土木工事

大気中にあるコンクリートは、乾燥すると収縮します。内部の鉄筋や構造物の形、部位によっては自由に収縮できないと「ひび割れ」の原因となります。また、重い機械の基礎などのように、同一の箇所に長時間大きな荷重がかかると、復元しない変形(「クリープ変形」という)が生じることがあります。このようなひび割れや変形を防止するために、セメントに、膨張材を加えたものが膨張性のセメントです。

膨張材には、「カルシウムサルフォアルミネート(CSAと略称される)系」のものと、「生石灰系」の2種類があります。いずれの膨張材も混合量が多過ぎると弊害が生じることがあるため、混合量を適切に設定する必要があります。

トンネル工事(裏込めやグラウト工事)

工事の条件などによって混合材の種類、混合量を指定してつくる特別なセメントで、混合材が1種類の場合を「2成分系」、2種類の場合を「3成分系」と称しています。これらのセメントは注文により生産されるので、1箇所で大量に使用する工事などに使われます。

低発熱を目的に、普通ポルトランドや中庸熱ポルトランドセメントをベースに高炉スラグ、フライアッシュなどの混合材をそれぞれ指定された量を混合したセメントです。

ダムや大型橋脚など大量のコンクリートを打つ工事

ポルトランドセメントの色は、独特の灰色をしています。これは、着色成分といえる酸化第二鉄Fe2O3を含んでいることによります。白色ポルトランドセメントは、顔料等を加えて任意に着色しやすいように白色とするため、この酸化第二鉄Fe2O3をできる限り含まないようにしたものです。

ポルトランドセメントに含まれる着色成分をできる限り抑えて、白色にしたセメントです。

各種建造物の表面仕上げ用モルタルや装飾材料に使用。

また、顔料を加えてカラーセメントを造る時のベースとして使用。

セメント系固化材は、「土あるいはこれに類するもの」を固めることを目的に、ポルトランドセメントの成分、粒度の構成を変更し、土質に応じてさらに有効成分を添加したもので「ジオセメント」ともいわれています。写真のように高層ビルの基礎地盤改良にも使用されています。

軟弱地盤を改良するため土を固めたり、ヘドロや建設発生土を良質な土に変えるために土に混合して使用するセメントです。対象となる土に応じて成分調整されています。粉体またはスラリー状で使用されています。

水を多量に含む軟弱地盤の改良、有機質土壌の安定化、川や池の底にたまるヘドロの固化処理、下水汚泥の固化など

通常のセメントより、さらに微粒子になるよう粉砕したものです。用途により成分を変えてつくられています。

トンネル工事において岩盤から流出する地下水を止める(止水といいます)場合には、短時間で硬化するように成分を調整したものが用いられます。油井、地熱井などの掘削に用いる場合には、高温高圧環境下の使用となるため、反応速度が遅く、長期間粘性を低く保持できるような成分調整を行ないます。

トンネル工事の止水や、石油掘削用の油井や地熱発電用の地熱井工事

低発熱用セメントとして、セメント成分のうち発熱の大きいアルミネート相C3Aをできる限り抑え、水和熱の小さなビーライトC2Sが主成分となるよう調整したセメントです。

低発熱用セメントとして、流動性の良いコンクリートをつくりやすい特性があります。工事の合理化と水和熱抑制を目的とした工事に使用されます。

大型構造物

ポルトランドセメントの成分と類似のもので構成されています。凝結・硬化が速いため、凝結を遅延させる「制御材」を添加して硬化までの作業時間を適切に設定して使用します。

2~3時間の短期間で10N/mm2以上の圧縮強度を発揮するセメントです。凝結・硬化時間が速く作業時間に応じて制御材を添加します。

緊急工事、トンネルなどの吹付けコンクリート、グラウト材

アルミニウムの原料である「ボーキサイト」と石灰石からつくられたセメントです。

練混ぜ後6~12時間でおおむね普通ポルトランドセメントの材齢28日の強さを発揮します。また、耐火性、耐酸性にも優れています。

緊急工事、寒冷地での工事や耐火物、化学工場での建設工事

歯科用セメントの「りん酸亜鉛セメント」や医療用セメントの「りん酸カルシウムセメント」などがあります。

生体に対して為害性がなく、数分で硬化するなどの特徴があります。

歯の治療用や医療用

消石灰、せっこう、マグネシアセメント(焼成した酸化マグネシウムに「にがり」を加えて硬化させる。急硬性で、水や熱に弱い)も「気硬性セメント」としてセメントの一種とされることがあります。

ポルトランドセメントのように水中で硬化する水硬性セメントに対して、気硬性セメントは空気中で硬化します。気硬性セメントは耐水性がなく、適用場所が限定されます。

建築工事など

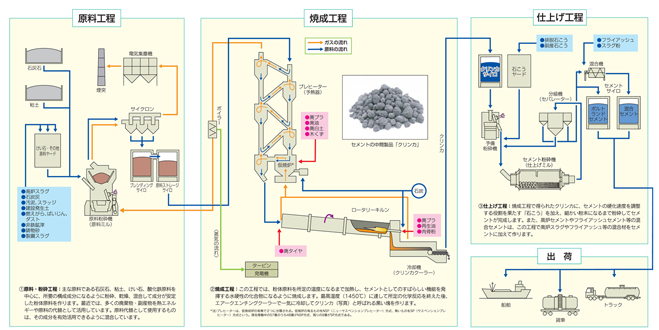

ポルトランドセメントの原料は、石灰石、粘土、けい石、酸化鉄原料(銅からみ、硫化鉄鉱からみ、他)、せっこうに分類され、そのほとんどは国内で入手できます。特に、一番多量に使う石灰石については、北海道から沖縄県までの全国各地に高品位の石灰石鉱山が点在しています。これらの原料を調合し、「原料粉砕機」(原料ミル)で粉砕します。原料粉砕機は現在、乾燥、粉砕、粗粉と微粉との分級の3つの機能を合わせもつ「たて型ミル」が主流となっています。

セメント1tの製造に必要な原料は、おおよそ石灰石1,100kg、粘土200kg、その他原料100~200kgです。セメントの主要成分(CaO、Al2O3、SiO2、Fe2O3)を含む物質は、原料として使用可能なことから、製鉄所からの副産物である高炉スラグ、石炭火力発電所の石炭灰や、各種の廃棄物の有効利用を進めており、その量は約2,900万t/年にも及びます。これら多種多様な副産物、廃棄物を使いこなしながら、安定した品質のセメントを生産することはやさしい技術ではありません。設備の改善、運転管理技術の向上を中心にたゆまぬ努力を続けています。

クリンカの焼成は、セメント製造の中心的な工程です。日本のセメント工場では、焼成効率を向上させるために、粉体原料を直接「ロータリーキルン」(回転窯)に送り込むのではなく、プレヒータを通過させてから送り込む方式を採用しています。こうしてロータリーキルンに送り込まれた原料は、1,450℃以上の高温で焼成されます。この過程で原料は徐々に化学変化し、水硬性をもった化合物の集まりであるクリンカとなります。

焼成用熱エネルギー源として使われた石炭や廃棄物等の灰分もクリンカに取り込むので、二次廃棄物はまったく生じません。その後、クリンカは冷却機(クーラ)に入り急冷されます。クリンカを冷却して熱くなった空気は、キルンや仮焼炉の燃焼用空気として利用します。また、プレヒータの排ガスも原料の乾燥や排熱発電に無駄なく利用します。

仕上工程はできあがったクリンカを粉砕して最終的な商品である粉末状のセメントにする工程です。セメントは、クリンカにせっこう、混合材を添加して微粉砕(平均粒径10μm程度)して製造します。せっこうはセメントの硬化速度を調整するためのものですが、火力発電所などの排煙脱硫で発生する排脱せっこうや、いろいろな化学工業から発生する副産せっこうが使用され、有効に活用されています。

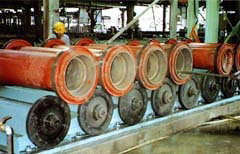

粉砕に使う粉砕装置は、仕上粉砕機(仕上ミル)と呼ばれ、円筒状のドラムの中で鋼鉄のボールとクリンカ、せっこうがドラムの回転によって互いに衝突しながら粉砕されます。粉砕機を出た粉は、「セパレータ」という分級機で粗粉と微粉に分けられ、粗粉は再び粉砕機に戻します。微粉は所定の細かさをもつ完成したセメントとして取り出します。粉砕効率の改善を図るため、予備粉砕機の導入も進めています。これにより粉砕機(仕上ミル)能力が約50%向上し、セメント1t当たりの消費電力を20~40%低減することが可能です。混合セメントは、高炉水砕スラグの微粉末やフライアッシュ(JIS規格品の石炭灰)を一定比率混合したセメントで、省資源・省エネルギーにも有効です。こうして製造したセメントは、種類ごとに「セメントサイロ」に貯蔵し、ユーザーや全国各地のサービスステーションに輸送されます。

原料工程では、各原料の受入れ時に水分や化学成分を測定します。調合原料は、蛍光X線分析装置により化学成分が定量され、原料成分制御システムにより目標値に調整できるように厳密に管理しています。これらの過程を経ることによって、廃棄物等を多量に使用しても高品質のセメントが製造できるのです。仕上工程では、セメントの細かさの測定や化学成分の分析をして、仕上ミルの調整を行います。さらにセメントの強さ試験なども行って品質をチェックします。わが国のセメント工場は会社はすべてISO9000s(品質マネジメントシステム)の認証を取得しており、これらの品質管理体制をシステム化して運営しています。

セメントは、水と接すると水酸化カルシウムを生じるため、アルカリ性を示します。そのために、目・鼻や皮膚に対して刺激性があり、長時間付着した状態が続くと、角膜、鼻の粘膜や皮膚に炎症を起こす可能性があります。したがって、セメントを取扱うときには、目・鼻や皮膚へのセメントの接触を避けるための適切な保護具(手袋、長靴、保護メガネ、防護マスクなど)を着用したり、換気する必要があります。また、取扱い後には顔、手、口などを水洗することをおすすめします。硬化したモルタルやコンクリートでは、皮膚と接触しても炎症を起こすことはありません。その理由は、通常、モルタル、コンクリートの表層の微細な空げきに存在する水酸化カルシウムは空気中の炭酸ガスと反応して、中性の炭酸カルシウムになっているからです。

セメントは、平均粒径が10μm程度の微粉末なので、混合や散布のときに発塵しやすくなります。そこで、セメントを多量に扱ったり発塵の可能性がある場所には、密閉するためのカバーや集塵機の設置をおすすめします。発塵環境下で長時間作業して多量のセメントを吸引すると、塵肺になる可能性もあります。したがって、発塵が予想される環境下では、防塵対策を施してから作業してください。

セメントの原料(石灰石、粘土、けい石)や燃料の大半は地殻に存在する天然資源です。表から推測できるように、セメントには主構成元素のほかに微量元素も含まれており、これを避けることは不可能です。セメントと水を練り混ぜた場合、これらの微量成分の中で六価クロム(Cr6+)を除く成分は、アルカリ性の水溶液中で水酸化物として沈殿したり、溶解度のきわめて小さい化合物になったり、セメント水和物中に固定されるため、ほとんど溶出しません。六価クロムはアルカリ領域で陰イオン(CrO42-)として挙動します。

そのため、セメントを利用する設備の洗浄水などには、六価クロムイオンが検出される可能性があります。その濃度は、水質汚濁防止法で規制されている排水施設からの排出基準である0.5mg/l に達していることも起こり得ます。万一、規準を上回る場合は還元剤を添加するなどの処理をして排出する必要があります。

硬化コンクリートを20mm以下に砕き、pHを調整した水に入れて6時間連続振とうさせる方法で六価クロムを溶出させた試験結果の一例を図に示します。図からわかるように、溶出がきわめて生じやすい条件下でも、硬化したコンクリートやモルタルからの六価クロム溶出量は、上水道の水質基準と同一規制値である環境基準値以下なので、環境への影響はないといえます。なお、セメント中の六価クロムに過敏な体質の人が直接触れると、皮膚にアレルギーを発生させることもあるといわれています。

セメント業界ではセメント生産時の自主規制値(水溶性六価クロム量で20mg/kgを上限値とする)を定めるとともに、引き続きその低減対策に取り組んでいます。セメントやコンクリートは、常識的な取扱いと管理をしていれば、人体にも地球環境にも安全な製品です。セメント産業はこれからも広範な分野から排出される多種多様の廃棄物を、工夫をこらして無害化処理しながら、さらにすばらしい性能の製品を製造していきます。

セメント協会では、セメントに関する基礎知識から最新技術情報、関連規格類解説など、以下のような書籍を発行しております。

初=初級 中=中級 専=専門書

■セメントの常識 |

初 |

|

| ■わかりやすいセメント科学 | 中 | |

| ■セメント化学雑論 | 中 | |

| ■C3クリップボード | 中 | |

| ■変形ポルトランドセメント | 専 |

■セメント化学専門委員会報告C‐7 |

専 |

|

| ■セメント化学専門委員会報告C‐8 | 専 | |

| ■セメント化学専門委員会報告C‐10 | 専 | |

| ■セメント化学専門委員会報告C‐11 | 専 | |

| ■セメント化学専門委員会報告C‐12 | 専 | |

| ■耐久性専門委員会報告 | 専 | |

| ■石灰石微粉末専門委員会報告書 | 専 | |

| ■流動性研究委員会報告書 | 専 |